- No.0026

かつてマルコ・ポーロが「東方見聞録」で「黄金の国ジパング」と紹介し、世界中の探検家を魅了した日本。その伝説は、大航海時代にコロンブスが新大陸を発見するきっかけとなりました。しかし、現代の日本における金の生産事情は、伝説とは大きく異なる様相を呈しています。

本記事では、黄金の国ジパングの伝説を紐解きつつ、現代日本の金生産の現状と取り組みについて解説します。

1. 「黄金の国ジパング」伝説とは

1-1.「ジパング」とは

「ジパング」とは、13世紀に活躍したヴェネツィアの商人マルコ・ポーロが口述し、作家ルスティケロ・ダ・ピサがまとめた旅行記「東方見聞録」で、日本と思われる国を「黄金の国ジパング」と紹介したことに由来します。

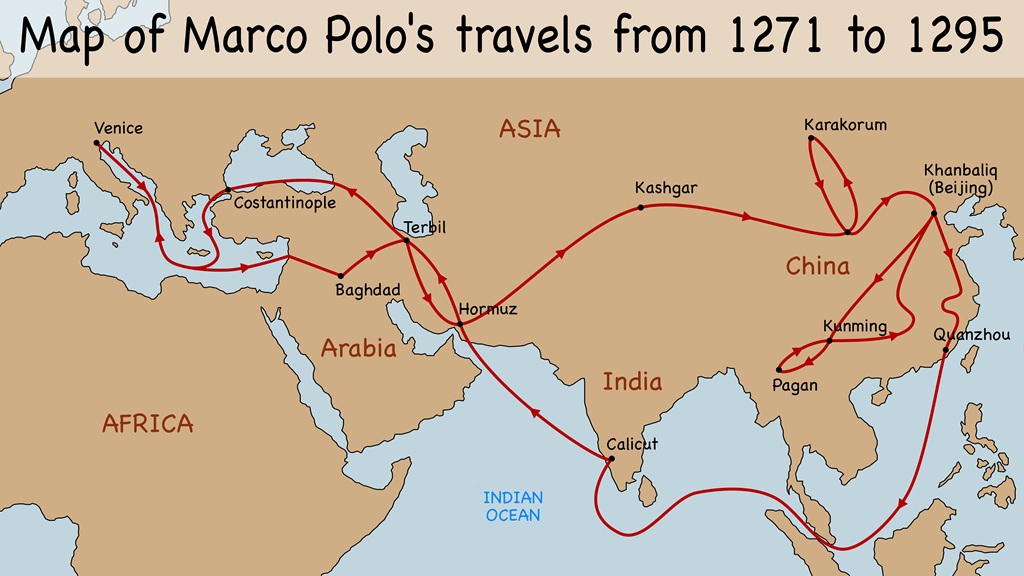

マルコ・ポーロは中国の元(モンゴル帝国)の皇帝フビライ・ハンの宮廷に仕え、1271年から1295年までの約24年間アジアを旅しました。その後、1298年から1299年にかけて、ジェノヴァでの捕虜生活中に「東方見聞録」を口述しています。

この書物は後の大航海時代(大交易時代)の探検家たちに多大な影響を与えました。特にクリストファー・コロンブスはラテン語版の異本を愛読し、ジパングを目指して西へ航海した結果、1492年10月12日にカリブ海のサン・サルバドル島に到着し、アメリカ大陸を発見するに至りました。

1-2.「東方見聞録」の誕生

「東方見聞録」は日本での呼び名で、欧米では「世界の記述(イル・ミリオーネ)」として知られています。

1298年、マルコ・ポーロはヴェネツィアとジェノバの戦争に志願兵として参加しましたが、ヴェネツィア軍の敗北により捕虜となりました。ジェノヴァの収容所で、彼は同じく捕虜だった「アーサー王と円卓騎士物語」の著者ルスティケロ・ダ・ピサと出会います。マルコが東方での旅を語り、ピサがそれを記録するという形で「東方見聞録」は誕生しました。

原本も原題も現存していませんが、初期はフランス語で書かれていたと考えられています。この失われた原典から後に多くの異本が作成され、それらが現代まで伝わっています。

Map of Marco Polo’s travels from 1271 to 1295

1-3. 大航海時代(大交易時代)

当時のヨーロッパでは未知の東方世界への関心が高まっていました。「東方見聞録」はアジアの国々の文化、商業活動、地理的特徴について詳細に記述しており、長期にわたり人々の好奇心を刺激する書物として広く読まれていました。

15~16世紀、オスマン帝国が東西貿易路を支配するようになると、アジアとの新航路開拓の重要性が増しました。金、絹製品、香辛料などの交易品を直接入手することで莫大な利益が得られるようになったのです。

この知的好奇心と経済的実利が融合した冒険心こそが、多くの探検家たちを航海へと駆り立てる強力な動機となり、大航海時代(大交易時代)の幕開けとなりました。

1-4. 「東方見聞録」での記述

日本は「黄金の国ジパング」としてヨーロッパに広く紹介されました。ただし、マルコ・ポーロ自身は実際に日本を訪れておらず、この記述は彼が中国滞在中に耳にした伝聞に基づいています。

「東方見聞録」では、ジパングは中国の東方1500海里(約2500km)に位置する独立した島国として描写されています。この国は莫大な金を産出し、王の宮殿は黄金で造られているとされています。また、住民は白い肌と美しい容姿を持ち、偶像を崇拝する習慣があります。彼らは礼儀正しく穏やかな性格で、埋葬方法としては火葬と土葬の両方が行われています。特に火葬の際には、死者の口に真珠を置くという特徴的な風習が記されています。

当時のヨーロッパには断片的な情報しか伝わっていませんでしたが、東方の島国という地理的特徴、質の高い金山の存在、金箔や漆を活用した豊かな文化などから、知識人や探検家たちの間では、日本がマルコ・ポーロの描いた伝説の「黄金の国ジパング」であるという認識が自然と広まりました。

聖龕

観音開きの扉が付いた木製の厨子(ずし)には、聖母子を描いた銅版油彩画が納められています。日本ではこのような器物を聖龕(せいがん)と呼びます。小型厨子は貴族などが私的な礼拝に使用するもので、日本で制作されたものが輸出され、ヨーロッパで描かれた聖画が納められました。

漆器は「Japan」という言葉とともにヨーロッパに広まり、「Japan」が漆器そのものを指す言葉となるほど人気を博しました。この「Japan」=「豪華な金色の工芸品」という認識が、「黄金の国ジパング」伝説をより強固にしたと考えられています。

1-5. 「黄金の国ジパング」伝説

「東方見聞録」に記された死者の口に真珠を置く風習は、韓国の「バンハム(飯含)」と呼ばれる儀式に類似しています。死者の口に食物や貴重品を含ませるこの習慣は、中国の古典「儀礼(ぎらい)」にも葬送儀礼のひとつとして記録されています。同様の風習はタイなど他のアジア諸国でも広くみられますが、日本では一般的な葬送儀礼ではありません。

また、「東方見聞録」には元寇で暴風により船団が壊滅し、生き残った兵士たちが京へ攻め込み抵抗するも最終的には和睦してジパングに住み着いたという記述がありますが、これは史実とは異なります。現在のポリネシア文化圏の一部部族の過去の風習と一致する点も見られます。

つまり、ジパングは日本を基本としながらも、東方の複数の国々に関する伝聞が混ざり合って形成された想像上の国といえます。しかし、この架空の国の描写は世界の歴史に大きな影響を与え、後の探検家たちの冒険心を強く刺激しました。

ジパングの伝説は単なる空想ではなく、当時のヨーロッパ人の東洋への憧れと黄金への渇望を具現化したものです。

この伝説が新たな航路開拓や未知の土地への探検を促す原動力となったのです。

この意味で、黄金の国ジパングは歴史の流れを変えた真の「伝説の国」といえるでしょう。

2. 日本の現在の金生産事情

2-1. 日本の金鉱山の状況

現在、日本で商業的に操業している金鉱山は「菱刈鉱山(ひしかりこうざん)」のみです。鹿児島県に位置するこの鉱山は1985年から操業を開始し、年間約6トンの金を産出していましたが、2023年からは年間約4トンに産出量を引き下げています。

なお、住友金属鉱山が今年4月1日に公表した2025年度の地金生産計画では13.6トンの金地金生産が予定されていますが、これには海外の権益を保有する鉱山での生産も含まれています。

2-2. 日本の金生産量

経済産業省資源エネルギー庁が2021年まで実施していた貴金属流通統計調査によれば、2020年の日本の年間金生産量は約158トン、内訳は新産金が約106トン、再生金が約52トンとなっています。

2020年までの新産金・再生金のデータは、経済産業省資源エネルギー庁「貴金属流通統計調査」に基づいています。この統計は終了したため、2021年以降の正確な生産量は把握できません。そのため、新産金については経済産業省の生産動態統計における「電子金」(電解精錬した金地金やインゴットなど、含有量99.99%以上のもの)を参照し、再生金については一般社団法人産業環境管理協会「リサイクルデータブック2024」P78の触媒資源化協会会員による「触媒からの資源化量」と「触媒以外からの資源化量」を合算した数値を計上しています。

2-3. 新産金

新産金とは、文字通り「新たに生産された金」のことです。具体的には、以下の方法で得られる金を指します。

- 鉱山からの採掘

- この方法では、地中に埋蔵されている金鉱石を採掘し、それを精錬して純金を取り出します。前述の菱刈鉱山での生産がこのカテゴリーに該当します。

- 製錬所での生産(輸入原料からの精錬)

- 日本の新産金の大部分は、海外から輸入した鉱石を国内製錬所で加工する過程で副産物として回収されています。例えば、銅の電気分解精製時に金や銀が陽極泥(ようきょくでい)として沈殿し、この泥に精密な精錬処理を施すことで純金が生産されます。つまり、日本の新産金は主にこの輸入原料からの精錬によるものです。

2-4. 再生金

再生金とは、使用済みの金製品や金を含む廃棄物から回収・再利用される金のことです。この方法は新たな鉱山採掘に頼らず、社会ですでに循環している金を効率的に活用することで、環境負荷を軽減し、資源の持続可能な利用に大きく貢献しています。

- 再生金の回収源

- 宝飾品:不要になったネックレス、指輪、イヤリングなどの貴金属製品

- 工業品:電子機器に含まれる金(基板やコネクタなどに微量ながら使用)や工場の廃液

- 歯科用金属:歯の治療に使われた金

- 金貨・地金:投資目的で保有されていた金貨やインゴット(延べ棒)など

- その他:家庭ごみなどを焼却した後の焼却灰(燃えがら)からも、金、銀、銅、プラチナ、パラジウムなどの有価金属が微量ながら回収されます

回収された様々な金含有素材は、専門の製錬施設で再生処理されます。

都市で消費され廃棄された製品には貴重な金属資源が含まれており、これらを回収・精製する一連のプロセスとその資源の集積地を「都市鉱山」と呼びます。天然資源に乏しい日本において、都市鉱山からの再生金やその他の有価金属の回収は、持続可能な社会の実現と資源の安定供給に不可欠な役割を担っています。

3. まとめ

「黄金の国ジパング」と呼ばれた日本ですが、現在は国内に点在していた数多くの金鉱山のほとんどが経済的な理由や資源の枯渇により閉鎖され、かつての輝きは失われたように見えます。江戸時代に栄えた佐渡金山や明治期に隆盛を極めた足尾銅山など、歴史的に重要な鉱山も今は観光地として往時を偲ぶのみとなっています。

しかし、海外からの鉱石輸入や廃電子機器から貴重な金属を回収する「都市鉱山」の活用など、技術進歩と資源循環の取り組みにより、国内の金生産量は依然として高水準を維持しています。特に環境負荷の低減と資源の有効活用を両立させる都市鉱山事業は、天然資源に乏しい日本の新たな強みとなっています。