- No.0017

金価格は日々変動していますが、その変動を利用して利益を得られる金融商品のひとつに「金先物取引」があります。

日本では、この金先物取引は主に大阪取引所(OSE)で取引されています。

かつては東京商品取引所(TOCOM)が中心でしたが、2020年7月27日にOSEへ移管されました。

本記事では、「金先物取引の基本」「レバレッジ・証拠金の仕組み」「利益・損失シミュレーション」「実需家のヘッジ活用」をわかりやすく解説します。

1. 金先物取引の概要

1-1. 金先物取引とは?

金先物取引とは「将来の特定の期日に、あらかじめ決めた価格で金を売買する」取引のことです。現物取引とは異なり取引時点で受渡しは行われず、取引最終日までの期間は反対売買(転売または買戻し)により決済が行われますので、価格変動リスクに備えて証拠金(担保)を預け入れる必要があります。

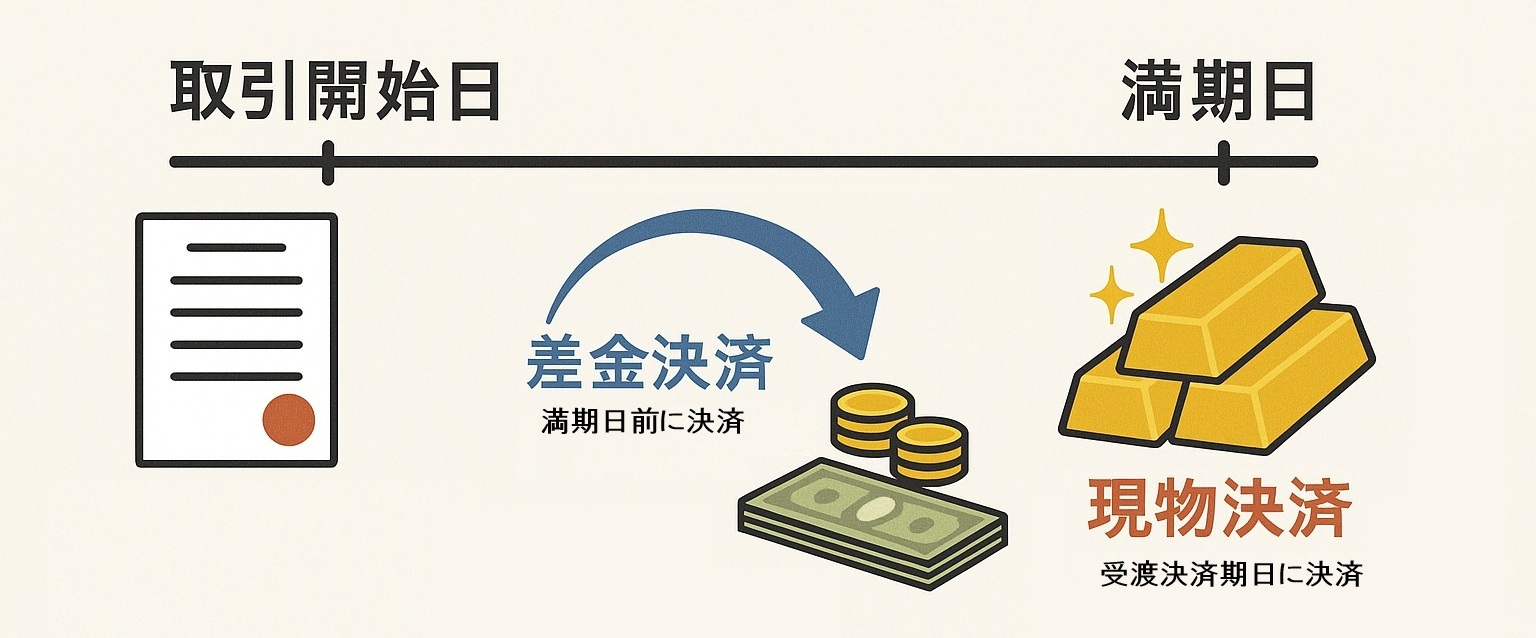

取引の決済は、満期日までに反対売買(転売または買戻し)を行った差額で清算する「差金決済」か、受渡日に現物の受渡しを行う「受渡決済」になります。

差金決済では、実際に金地金の受渡しは行われず、買値と売値の差額のみを授受することで決済を完了します。

受渡決済では、受渡日に取引時点で決められた価格で現物の受渡しを行うことで決済を完了します。

1-2. 日本の金先物市場の特徴

日本における代表的な金先物は「金標準先物」で、大阪取引所(OSE)に上場しています。

この商品は純度99.99%以上の金地金(標準品)を対象とし、1枚あたり1キログラム(1,000グラム)が取引単位です。

例えば、金価格が1グラムあたり15,000円なら、1枚の取引総額は1,500万円となります。

また、金先物取引では「限月(げんげつ)」という取引期限が設定されており、2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち直近6限月が対象です。受渡日は各限月の最終営業日(12月のみ28日)、取引最終日は受渡日から起算して4営業日前の日中立会までとなります。

2. 金先物取引における「レバレッジ」の仕組み

先物取引の大きな魅力の一つが「レバレッジ(てこの原理)」です。

2-1. レバレッジとは?

レバレッジとは、少ない自己資金(証拠金)で、実際にはその数倍の金額の取引を行う仕組みです。

これにより、資金効率を高め、短期間で大きなリターンを狙うことが可能になります。

例: 大阪取引所の「金標準先物」

- 取引単位: 金標準先物1枚は、金1キログラム(1,000グラム)が取引単位です。

- 現在の金価格: 1グラムあたり15,000円とします。

- 取引総額:15,000 円 × 1,000 g = 1,500 万円

通常、1500万円分の取引を行うには1500万円の資金が必要になります。

しかし、先物取引では全額を用意する必要はありません。

担保として「証拠金(マージン)」と呼ばれる一定の資金を預けることで取引を始めることができます。

この金先物1枚を取引するために必要な証拠金が60万円だと仮定すると、60万円の資金で1,500万円の取引を行っていることになり、レバレッジ倍率は約25倍となります。

- 必要証拠金:60 万円(仮定)

- レバレッジ倍率: 1,500 万円 ÷ 60 万円= 約 25 倍

2-2. レバレッジによる利益・損失の拡大

この金先物を1枚「買い」(将来、今の価格で金を受け取る約束)で取引したと仮定して、レバレッジが利益と損失にどう影響するか見てみます。

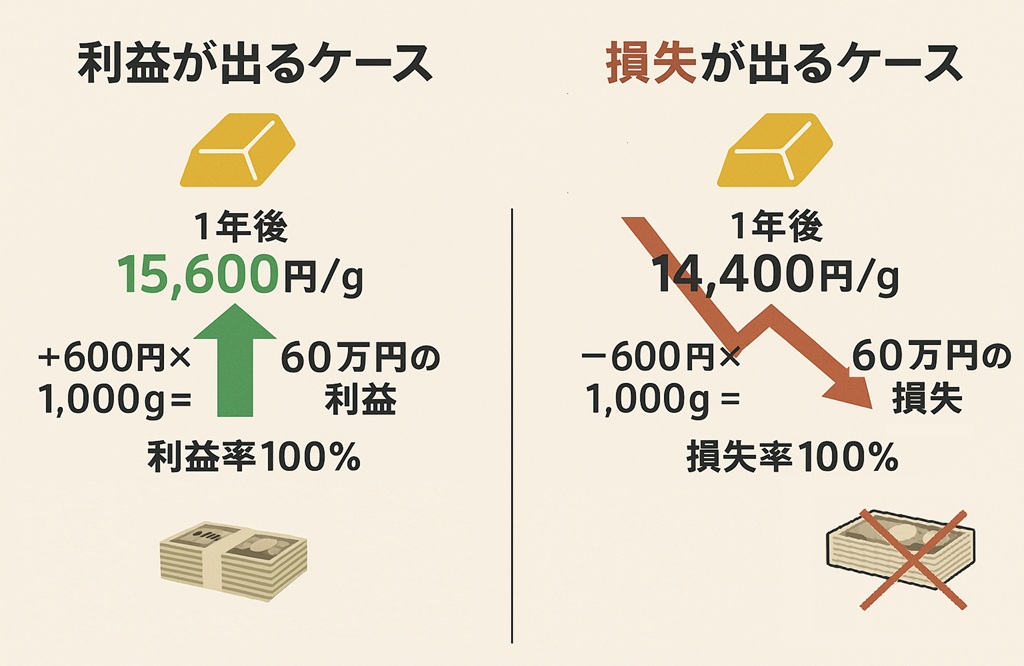

【利益が出るケース】

金価格が1年後に15,600円/gまで上昇した場合、1gあたり600円の利益が出ます。

- 600円 × 1,000 g = 60万円の利益

- 証拠金60万円に対し、利益60万円 → 利益率100%

仮に60万円で現物を購入した場合、約40gしか買えないため、利益は600円 × 40g = 24,000円にとどまります。

【損失が出るケース】

逆に、金価格が14,400円/gまで下落した場合、1gあたり600円の損失が出ます。

- -600円 × 1,000g = -60万円の損失

- 証拠金がすべて失われる → 損失率100%

このように、レバレッジは利益だけでなく損失も拡大させる可能性があることを理解しておく必要があります。

2-3. 決済方法の違い

金先物取引の決済には、主に「受渡決済」と「差金決済」があります。

受渡決済: 受渡日に、実際に金の現物と代金を交換する方法です。

「買い」であれば、金地金を実際に受け取り、代金を支払います。

「売り」であれば、金地金を実際に渡し、代金を受け取ります。

上記2-2.の例は、満期日に受渡しを行うことを想定した説明でした。

差金決済: 満期日まで取引を保有せず、あるいは満期日に、現物の受渡しは行わず、取引開始時点の価格と決済時点の価格の差額だけを現金でやり取りする方法です。

先物取引のほとんどは、この差金決済で行われます。

前述の例で、もし差金決済を行った場合でも、利益や損失の計算方法は同じとなります。

- 価格が1グラムあたり600円上昇した場合、差額の60万円(600円 × 1,000 g )を利益として受け取ります。

- 価格が1グラムあたり600円下落した場合、差額の60万円(600円 × 1,000 g )を損失として支払います。

つまり、差金決済は現物のやり取りがないだけで、レバレッジによる利益・損失の拡大効果は受渡しの場合と同じように働きます。

2-4. レバレッジのメリットとリスク

レバレッジは、金先物取引の大きな特徴であり、以下のようなメリットとリスクを伴います。

レバレッジのメリット

- 資本効率の向上:レバレッジを利用することで、少ない資金(証拠金)で大きな金額の取引が可能となり、資金効率を高められます。

- 利益の最大化:金価格が予想通りに動いたとき、自己資本だけで取引した場合と比べ、得られる利益が大きくなります。

- 利益機会の多様性:証拠金取引であるため、現物を保有していなくても「売り」から取引を始められます。また、先物取引はオプション取引など他の金融商品の一部にも組み込まれています。

レバレッジのリスク

- 損失の拡大:レバレッジを使用することで、資金効率が高まりますが、価格が予想に反して動いた場合の損失も大きくなります。

- 追証リスク:レバレッジ取引では証拠金(マージン)を維持する必要があり、市場が急激に変動したときに証拠金が不足すると、追加の証拠金(追証(おいしょう)または、マージンコール)の差し入れが求められます。これに応じられない場合、ポジションが強制的に決済されることがあります。

3. 実需家によるヘッジ取引の活用

3-1.ヘッジ取引

先物市場では、投機家(スペキュレーター)だけでなく、実際に金を取り扱う実需家(ヘッジャー)も参加しています。ヘッジ取引を行った場合、仮に現物市場の価格が先物取引で想定した方向と反対に動いたとしても、先物取引で生じる損益と現物取引で生じる損益が相殺されます。結果として、価格変動リスクを固定し、当初の想定通りの価格で取引を行うことが可能になります。

3-2. 宝飾業者の例(買いヘッジ)

宝飾品業者が将来のある期日に金を購入する必要がある場合、あらかじめ先物取引で「買い建て」ておくことで、その期日に取り決めた価格で金を入手する約束ができます。これにより、期日までに市場価格が上昇しても、当初約束した価格で金を購入できるため、将来の価格上昇リスクを回避できます。

3-3. 金鉱山会社の例(売りヘッジ)

金を売却する予定の鉱山会社は、先物取引で「売り建て」ておくことで、その期日に取り決めた価格で金を売却する約束ができます。これにより、期日までに市場価格が下落しても、当初約束した価格で金を販売できるため、将来の価格下落リスクを回避できます。

3-4.ヘッジ取引と先物取引

また、金先物取引が実需家にとって有効なヘッジ手段となるのは、主に以下の2つの理由からです。

・証拠金取引であること

先物取引は、取引金額の全額を用意する必要がなく、取引額のごく一部にあたる「証拠金」を差し入れることで取引が可能です。これにより、多額の資金をすぐに準備できない場合でも、将来の金価格を固定するための取引を行うことができます。実際に金を保有している必要はなく、少額の証拠金で将来の販売価格をヘッジできるため、資金効率が良いというメリットがあります。

・将来の現物受け渡しが可能であること

先物取引は、満期日には原則として、契約した価格で対象資産(この場合は金地金)の現物を受け渡しすることが可能な契約です。実際には差金決済で終了することも多いですが、現物受け渡しの仕組みがあることが重要です。これにより、将来金が必要になる宝飾品業者や、将来金が産出される金鉱山会社は、現物の生産や消費の計画に合わせて先物取引を利用し、必要な時期に必要な量を、あらかじめ決めた価格で取引する約束をすることができます。

これらの特性により、先物取引は実需家が将来の価格変動リスクを効率的に回避し、事業計画の安定性を高めるための有効なツールとして利用されています。なお、実需筋は、取引所を介さず、当事者同士が直接交渉して決められた価格での売買を行うヘッジ契約(先渡し取引)を結ぶ場合もありますが、この場での説明は割愛させていただきます。

4.まとめ

金先物取引の大きな特徴は「レバレッジ」です。これは、取引金額の一部である証拠金を差し入れることで、その何倍もの金額の取引が可能になる仕組みです。高いレバレッジは大きな利益を狙える一方、損失も同様に拡大するためハイリスク・ハイリターンの商品となります。

このため、金先物取引では、金価格の変動リスクを理解し、自身の資産状況やリスク許容度に応じて、慎重に活用していくことが重要となります。