- No.0023

2024年末時点で、世界の金埋蔵量は約6万4000トンと推定されています。この数字は、地中に存在する金のうち、現在の技術と経済条件で採掘可能な量を指します。これは「資源量(存在が確認されているが採掘コストなどの関係で掘れない)」とは区別され、実際に採掘可能な「埋蔵量(Reserves)」に限定されます。

そのため「埋蔵量」は、採掘技術の進歩、金価格の上昇、地政学リスク、持続可能な採掘の実現コストなど、多くの要素の影響を受けて増減します。今回は、これらについて説明します。

1. 2024年時点の金の埋蔵量

米地質調査所(USGS)が毎年公表している「Mineral Commodity Summaries」によると、 2024年末時点で、世界の金埋蔵量は約6万4000トンと推定されています。 この「埋蔵量(Reserves)」とは、地中に存在する金のうち、現在の技術と経済条件で採掘可能な量を指し、採掘コストや技術的な制約などの関係で掘れない「資源量」とは区別されます。

1-1. 埋蔵量の変動要因

金の埋蔵量は固定された数字ではなく、採掘技術の進歩、金価格の上昇、地政学リスク、持続可能な採掘の実現コストなど、多様な要因によって絶えず変化する動的な概念です。埋蔵量の評価は、以下の要因によって常に見直され、変動しています。

- 金価格の上昇

- 市場価格が高騰すると、これまで採算が取れなかった低品位鉱床も採掘対象となり、埋蔵量が増加します。

- 探査技術の進化

- 衛星測量、ドローン、AI駆動の地質予測モデルなどの活用により、未発見の新規鉱脈が特定されやすくなっています。

- 採掘技術の進化

- 高度な掘削機器や効率的な選鉱・製錬プロセス、バイオリーチングなどの新技術により、深部や低品位鉱床も経済的に採掘可能になっています。

- 環境規制の強化

- 環境保護に関する法規制の厳格化により、開発コストが増加し、一部の鉱床が「非経済的」と判断され埋蔵量から除外されることがあります。

1-2. 国別の埋蔵量

2024年末時点の国別の金の埋蔵量は以下の表の通りとなります。

国別埋蔵量ランキング(2024年末時点)

| _順位_ | ____国名____ | _推定埋蔵量(トン)_ | _備考______________________________ |

| 1 | オーストラリア | 12,000 | 世界最大の確認埋蔵量。効率的な採掘が可能 |

| 2 | ロシア | 12,000 | シベリア中心、流通に地政学リスクあり |

| 3 | 南アフリカ | 5,000 | 埋蔵量は豊富だが、採掘コストと社会不安が課題 |

| 4 | インドネシア | 3,600 | 世界最大級の鉱山(グラスバーグ)を保有 |

| 5 | カナダ | 3,200 | 環境配慮型の採掘が進行 |

| 6 | 中国 | 3,100 | 採掘量では世界最大だが、埋蔵量は限られる |

| 7 | アメリカ | 3,000 | ネバダ州に有力鉱脈多数 |

| 8 | ペルー | 2,500 | アンデス山脈沿いに広がる金鉱山群 |

| 9 | ブラジル | 2,400 | アマゾンの環境規制が鍵 |

| 10 | ウズベキスタン | 1,800 | ムルントー鉱山が中核 |

出典:Mineral Commodity Summaries 2025

1-3. 地上在庫と都市鉱山

金のリサイクルは、環境負荷低減と資源有効活用において極めて重要です。2024年現在、地上在庫(すでに採掘された金の総量)は約21万6千トンとされ、これは新規鉱山開発による年間生産量の約60倍に相当します。この地上在庫は主に宝飾品(47%)、中央銀行の保有(21%)、投資・ETFなど(24%)に分配されています。

都市鉱山の活用はサステナブルな選択肢として注目されており、特に電子機器からの金回収技術は向上しています。リサイクル金の回収・精製コストは鉱山採掘(1オンスあたり約1,000ドル)に比べて低く(600〜800ドル程度)、新規採掘と比較して二酸化炭素排出量が約80%少ないという環境面での大きな利点があります。

しかし、この電子機器からの金回収には量の限界があります。2024年のリサイクル実績1,369.3トンに対し、工業用需要が326.3トンという配分からもわかる通り、現在のリサイクル金の主な供給源は、民間が保有する地金や宝飾品が大半を占めています。

民間保有の地金や宝飾品は、市場価格で買い取られるため、リサイクル金が増加すればするほど、その買取価格が上昇し、結果として金価格全体が高止まりしやすくなります。つまり、リサイクル金の量が増えることで、当初の価格優位性が徐々に失われる可能性があります。この点が、リサイクル金の価格優位性を考える上での課題となります。

2.環境配慮型の持続可能な採掘(ESG対応)

2-1. 持続可能な採掘の金価格への影響

環境配慮型の持続可能な採掘(ESG対応)は、従来の採掘手法と比較して多くの追加コストを伴います。

これは金価格の構造的な押し上げ要因となり、金市場の長期的な構造変化を示唆しています。

| 採掘要素 | 従来型コスト(USD/oz) | 持続可能型コスト(USD/oz) |

| 採掘・輸送 | 400〜600 | 450〜650 |

| 精錬・処理 | 100〜150 | 120〜200 |

| 環境保全 | 30〜50 | 60〜100 |

| 労働・地域貢献 | 10〜20 | 30〜80 |

| 認証監査 | 〜10 | 20〜50 |

| 合計 | 600〜800 | 700〜1100 |

これらのコスト上昇は、ESG認証の取得や地域貢献、環境負荷低減努力など、持続可能性を重視する企業経営の一環として進行しており、最終的には市場価格への転嫁が避けられない状況です。

2-2. 金の採掘と環境問題

2017年には「水銀に関する水俣条約」が締結されました。この条約は、水銀の採掘、使用、排出を制限し、水銀汚染による健康被害や環境への影響を軽減することを目的としています。水銀汚染を抑制するため、各国政府に具体的な対策を講じることを義務付けます。

水銀汚染の主な原因には、金採掘における水銀の使用、石炭火力発電所からの排出、廃鉱山からの漏出などが挙げられます。特に、金採掘を原因とする水銀汚染の量は年間最大1,400トンにのぼり、これは水銀の年間総排出量の40パーセント近くを占めます。この採掘手法が広く用いられるのは、水銀を用いる採掘が安価で効率がよいためです。問題となる採掘場のほとんどが発展途上国に存在し、世界で約1,500万人が従事していると推計されます。代替手法への移行はコスト上昇を招きますが、移行しなければ環境破壊によるコストがさらに上昇すると考えられます。

2-3. 鉱山探査の技術的進歩

2024年11月下旬、中国湖南省平江県で万古金鉱床が発見され、金の推定埋蔵量は約1,100トンと報告されました。この鉱床は地表から約2,000メートル以上の深部に位置し、市場価値は約15兆8,000億円に相当します。

この発見は、三次元地質モデリング技術とAI(人工知能)を統合した先進的な探査手法によって可能になりました。これにより、地下構造の精密再現、鉱脈の空間的分布分析、鉱化可能性の予測・可視化が高精度で行われ、探査期間の短縮、コスト削減、投資リスクの最小化が達成されています。この技術は、深部資源開発における次世代標準技術として、グローバルな探査事業への応用が期待されています。

万古金鉱床の岩石サンプルからは1トンあたり最大138グラムという高品位の金が検出されています。しかし、深度3,000メートルに達する超深層採掘には技術的課題や高コストが伴い、環境への影響(地盤沈下、地下水汚染など)も懸念されます。中国政府は厳格な環境モニタリングと規制フレームワークを実施する方針であり、ESG要素を重視した開発が求められます。また、この大規模鉱床の発見は、中国の金輸入依存度低減と金準備高強化に寄与し、国際金市場にも影響を与える可能性があります。

3. 研究中の金資源

科学的研究によれば、地球全体の金の総資源量そのものは膨大です。地殻中の平均濃度は4ppb(岩石1トンあたり0.004g)と微量ですが、地殻全体では約4億トン以上と見積もられており、これは人類がこれまでに採掘した総量の約2,000倍に相当します。これらの資源の殆どは現在の技術水準では採掘不可能であるため埋蔵量に含まれていませんが、将来的に採掘可能になるかもしれないと考えられている研究を紹介します。

3-1. 海底熱水鉱床の可能性と課題

海洋地質学の進展により、海底熱水鉱床に相当量の金が存在することが確認されています。太平洋の海底火山周辺では、1トンあたり20グラムという高品位の金を含むシートが回収された例もあります。しかし、海底資源開発には、水深数千メートルでの採掘は陸上採掘の数倍から数十倍のコストがかかることや、深海の特殊な生態系への長期的な影響が未解明であり採掘には環境破壊のリスクがあることなど、重大な課題が存在します。

これらの課題を考慮すると、海底金資源が現実的な供給源となるには、革新的な低コスト採掘技術の開発と環境影響を最小化する方法論の確立が不可欠であり、10〜20年の長期的な研究開発と国際的な規制整備が必要とされています。

3-2. 地球全体の金資源と深部からの移動

地球形成過程において、溶融状態の鉄は重力により中心核へと移動し、地球核を構成しました。この過程で親鉄性元素である金やプラチナといった貴金属も同様に中心部へ移動し、地球深部に集積されました。この現象から推測すると、貴金属は核に集中しているはずであり、地球表層には存在しないと予測されます。

しかし、現実には地球のマントルには理論的予測を上回る貴金属が存在します。この「理論と現実の相違」は、太陽系発生後、数億年の間に起きた惑星の移動を引き金に天体衝突が誘発された、後期隕石重爆撃期(Late Heavy Bombardment)に、金属質小惑星が地球に衝突し、貴金属がマントルに付加されたという仮説で説明されています。

ブリストル大学の研究(2011年『ネイチャー』誌掲載)では、グリーンランドの古代岩石分析から、この隕石衝突によるマントルへの金付加仮説を裏付ける証拠が示されました。

近年の地質学的研究では、地球の中心核に閉じ込められた金が、活発な火山活動やマントル上昇流に伴い地表近くに運ばれている可能性も指摘されています。これは新たな金供給源につながる可能性を秘めていますが、商業的な実用化には至っていません。

4. まとめ

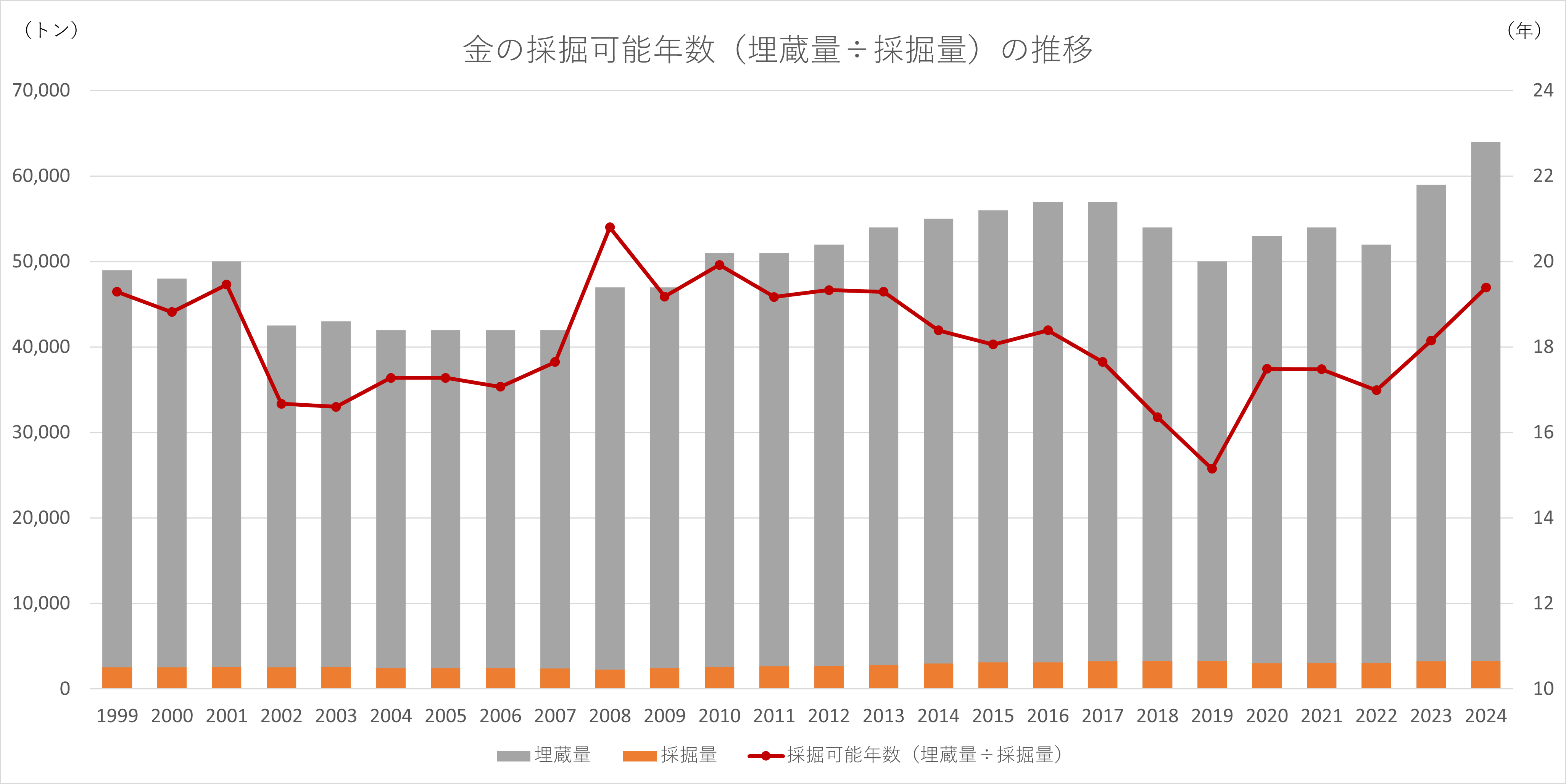

2024年末時点における世界の確認済み金埋蔵量は約6万4,000トンとされており、現在の年間採掘ペース(約3,300トン)を維持した場合、理論上は約17~20年で枯渇する可能性があります。しかし、実際にはこの単純計算は複数の要因により現実的ではありません。

まず、金価格の上昇が埋蔵量の再評価を促します。価格上昇により、従来は経済的でなかった低品位鉱床も採掘対象となり、「埋蔵量」として再分類されます。また、三次元地質モデリングやAIを用いた鉱脈予測、深部掘削技術の進展により、新たな鉱床の発見や深層鉱脈の経済的採掘が可能になっています。

一方で、環境保護の強化やESG要件の高まりにより開発コストが上昇し、一部鉱床は「非経済的」と見なされて埋蔵量から除外されるリスクもあります。採掘による環境問題(地盤沈下、地下水汚染、水銀汚染など)は世界的な課題であり、持続可能な採掘体制の構築が不可欠となっています。

さらに、都市鉱山や地上在庫の活用はサステナブルな資源戦略として注目されていますが、地上在庫の大部分は宝飾品や民間保有であり、市場への安定した供給源とはなりにくい特徴があります。

これらの要因を総合的に見ると、金の供給は単純な埋蔵量だけでは測れない複雑な状況にあります。技術の進歩によって新たな金が発掘される可能性はありますが、同時に、環境規制の強化や採掘コストの上昇、リサイクル金の供給源にも制約が存在します。

こうした状況を踏まえると、将来にわたって人間の利用可能な金は本質的に限られてくるため、供給源が多岐にわたり、それぞれが異なる制約を持つ中で、金がその希少性を失うことはないと考えられます。